Daily Bulletin – SARGASSUM EVALUATION MEXICAN CARIBBEAN

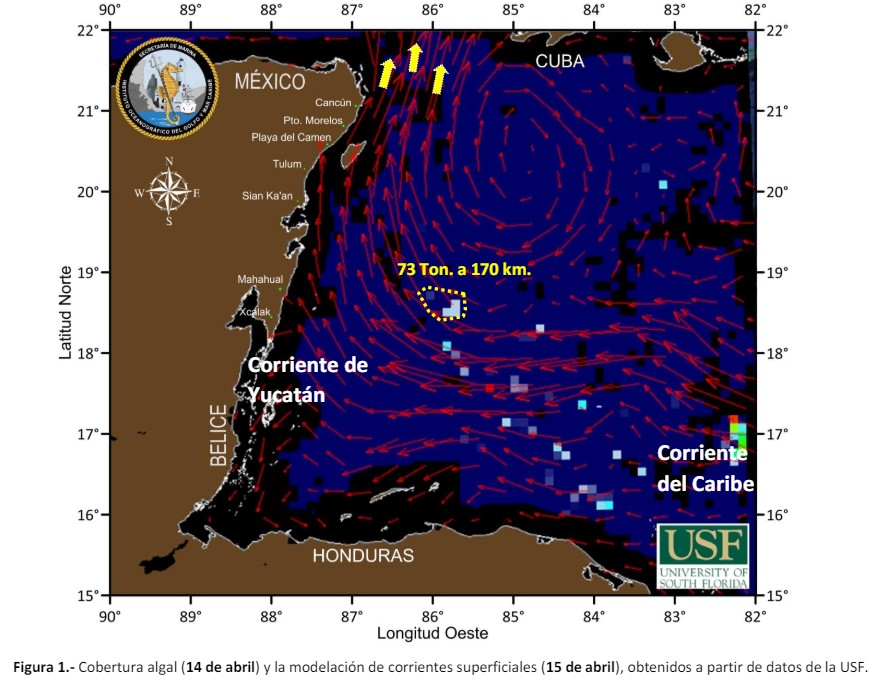

– As of April 14th, about 1,675 tons of sargassum cover the Mexican Caribbean.– Favorable conditions without sargassum are in Isla Mujeres, with little in Cancún, Cozumel, and Puerto Morelos today.– Around 10 tons of sargassum are expected from Xcalak to Mahahual soon.– A 73-ton algal conglomerate 170 km off Quintana Roo’s coast may reach […]

Daily Bulletin – SARGASSUM EVALUATION MEXICAN CARIBBEAN Read More »